كيف أكون سعيداً

يجب أن أحدد أولاً ما هو مفهوم السعادة؟ وهل هو واحد لجميع الناس؟

إن مفهوم السعادة واحد بالنسبة لجميع البشر، وإن كانوا لا يرونه كذلك، إذ لطالما اختلف البشر في تحديد أي مفهوم، وكل فرد أو جماعة ارتضت أن تأخذ بالمفهوم الذي يعجبها.

كل إنسان يسعى إلى تحقيق هدف ما في حياته، يظن أن في هذا الهدف سعادته المرجوّة، ولكن غالباً ما يكتشف أنها ليست هي السعادة وأنه لا بد أن يبحث عن هدف آخر عسى أن يجد سعادته من خلاله.

وما أكثر الأمثلة في معترك حياة البشر، فمثلاً قد يظن المرء أنه إذا امتلك ثروة ما يصبح سعيداً، لكن هل الأثرياء سعداء؟

ربما إذا امتلك قصراً أو مركزاً يصبح سعيداً؟ لكن هل من يحصل على ذلك هو بالفعل سعيد؟

في سويسرا مثلاً، يحصل المواطن على كل ما يريد، وتقف هذه الدولة على رأس سلم الدخل المرتفع للفرد، ومع ذلك نشهد هناك أعلى نسبة انتحار لدى الشباب، خاصة لأنهم لا يجدون ما يملأون به حياتهم، وليس هناك ما يملأ فراغ أرواحهم، فيقدمون على الإنتحار.

فما الذي يجب أن أحصل عليه أولاً كي أحصل على السعادة؟ وما هو الهدف الأساس الذي يجب أن لا يفارقنا في حياتنا كي نبقى سعداء في كل مسار حياتنا، أياً تكن مكانتنا أو إمكاناتنا في هذه الحياة؟

إنه “رضا الله سبحانه وتعالى” ومن دونه لن نجد طريقنا إلى السعادة أبداً،

لا في الآخرة ولا حتى في الدنيا، وإن تراءى للبعض أن المعصية، أو عدم الإلتفات إلى هذا الأمر يمكن أن يجلب له ما يظنه سعادة، ربما يُحصِّل لذّة آنية، أو مرحلية ولن يحصل على السعادة أبداً.

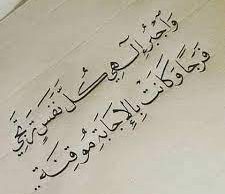

يقول مضمون الآية في القرآن الكريم “ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”

وكي نعبد الله يجب أن نسعى إلى الأعمال التي ترضيه ونتخلّى عن معصيته، ويجب أن يعلم الإنسان أنه في رضا الله سبحانه وتعالى صلاح الدنيا والآخرة.

ومن هذا المنطلق تتجلّى علاقة المرء بربّه، وعندما يقترب منه بنيل رضاه، يمشي في طريق حبه، وكل امرئ يمكن أن يقول إنه يحب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تتفاوت أعمال الناس في طريق رضاه مما يُدلَّل على تفاوت هذه المحبة في قلوبهم، ومن هنا تتعدد نماذج البشر.

كلما ازدادت محبة الله في قلب المرء، كلما كبُرت السعادة الحقيقية في قلبه، كيف؟

كل إنسان في هذه الدنيا لا بد أنه معرّض لامتحانات كبيرة وابتلاءات كثيرة وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة “أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون” (الجاثية: 20) ليمحّص الله الناس ويعلم الطيب منهم والخبيث فلا بد من امتحانهم وبطرق شتى.

وهنا يتبين مدى الإرتباط بالخالق سبحانه وتعالى، فكلما اقترب الإنسان من ربه واللجوء إليه، والرضا بحكمه كلما انطبقت عليه أكثر الآية الكريمة “ومن يتّق الله يجعل له مخرجا” (الطلاق2). ومن هنا عندما يبلغ المؤمن درجة عالية من الإيمان لن يخشى في سبيل الله لومة لائم، لا يهاب إلاّ ربّه مهما قويت التحدّيات من حوله، ومهما بلغت الصعاب يبقى في حالة اطمئنان إلى أن الله سيجد له مخرجاً.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن السعادة تبلغ ذروتها كلما كان الإنسان أكثر قرباً وطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرب وهذه الطاعة كفيلان بأن يدخلا على قلبه نور السعادة الحقيقية.

ولا بد من التفريق بين السعادة والألم، لأن السعادة بالاطمئنان الحقيقي تلازم المؤمن أيّاً تكن حالته، وأيّاً يكن وضعه، فالمريض بمرض عضال يسعد عندما يتيقّن في نفسه أنه يصبر على ألمه ليُحصّل أجر الصبر عند الله، والفقير يسعد وهو يتألم ويتضايق لتأمين قوت عياله، إذا كان قانعاً وراضياً لما قسم له الله من الرزق وأن فاقته هي امتحان يجب أن يصبر عليه وإن كان عليه أن يسعى إلى تحسين وضعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن يجب أن يلتزم حدود الله ويعمل ضمن مرضاته ورضاه ، وعندها فإن ألمه وصبره وجهاده سيكون في سبيل الله، وسيسعد بألمه لأنه في سبيل الله، والذي يجود بروحه وهي أعلى مستوى من التضحية والعطاء يكون الأكثر سعادة وهو يقدم روحه في سبيل الله…

الإمام الحسين عليه السلام بعد أن استشهد أخوته وأبناؤه وأصحابه بقي صابراً رابط الجأش، وعندما سقط مضرّجاً بدمه قال عليه السلام :

“آلهي تركت الخلق طراً في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك

لئن قُطّعت في الحب إرباً، لما مال الفؤاد إلى سواك”

هنا نتعلّم من الإمام الحسين عليه السلام محبة الله سبحانه وتعالى بأعلى درجاتها، وبكل ما تحمل من معانٍ يجب الوقوف عندها، وعندما نستطيع استيعاب ذلك والتأسّي به تهون علينا كل الصعاب.

أن أبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أمور الحياة ، هذا ما سيؤمن السعادة في الدنيا والآخرة، فأيّاً تكن النتيجة التي سأصل إليها سأسعد بها لأنها قائمة على رضا الله سبحانه وتعالى.

ذلك الألم المنشود

يسير الإنسان في حياته، يستحوذ عليه الصراع الأكبر، الصراع بين التقوى وبين هوى النفس الأمارة بالسوء.

إنها الحياة المليئة بالامتحانات، امتحانات تزداد صعوبة مع التقدم بالعمر وازدياد المعرفة لديه، كما التلميذ وهو يتقدّم في علومه فيتدرّج من السهل إلى الأصعب.

وهكذا فإن وسوسة الشيطان تبدأ بداية ضئيلة لما سيليها من وسوسات، وكأنك تحارب شيطاناً صغيراً، وما إن تنتصر عليه حتى يعاود الظهور بصيغ أخرى أشد قوة من قبل، ولكن يكون المرء قد اكتسب تجربة محاربته، وسبل القضاء عليه، وإن احتاج ذلك إلى جهد أكبر.

ولذلك يجب عدم السكون أبداً، والبقاء دائماً في حالة تيقّظ ، تجنّباً لأي غفلة يمكن أن يُأخذ فيها الإنسان على حين غرة، فيسقط .

أرى الإيمان في نفس الإنسان كالمولود بالنسبة لأمه، فكم تتعب في حملها وتتألم، لكنها تحب هذا الألم الذي يزيد من شوقها في احتضانه، حتى إذا ما وُلد شكّل لها عالمها وسعادتها متناسية بذلك كل الآلام.

والطفل يحتاج إلى السهر والعناية به، وتزداد هذه الحاجة إذا ما كان الطفل مريضاً، وتزداد محبة الأم للطفل كلما ازداد عناءها، هذا العناء الذي يشعرها بلذة الأمومة ومعناها الحقيقي؛ وكذلك الإيمان فهو لم يكن في يوم من الأيام طريقاً معبّدة تسير عليها بسيارة فارهة مكيّفة دون أن تنظر إلى ما حولك، فلا ترى بذلك إلا إحساسك باللذة الآنية التي تعيشها، أبداً!

فالإيمان يحتاج من الإنسان إلى الكثير من تهذيب النفس، ومعالجتها من آفات الدنيا التي تتسلّط عليها وما أكثرها في أيامنا هذه. فيحتاج الإنسان إلى تربيتها في كل لحظة، وأن يربط كل لحظات حياته بالتفكّر في هذا الوجود، في هذا العالم، في هؤلاء البشر، في كل الأشياء التي تحيط به، في كل حركة وسَكَنة من الحياة. ليس هنالك سكون، ليس هنالك اكتفاء أو توقّف بل دائماً هناك سير نحو الأعلى، حتى يرتقي المؤمن نحو خالقه، دوماً هناك مراتب أعلى يمكن أن يصل إليها، لكن ذلك يحتاج إلى اجتهاد وجدّ في المسير.

فالمؤمن يعيش حياته عزيز النفس، قوي الإرادة، يملك الدنيا ولا تملكه، يملك المال ولا يكون أسيره، فالثروة قد تأتي في لحظة، ولحظة يمكن أن تذهب بثروات، فهل نعيش لنجمع ثروة؟! هل نعيش لنأكل ونشرب ونتلذذ؟

يحضرني هنا شعر يقول

هي الدنيا مخاتلة فلا تفرح ولا تأسى

تزين وجهها كذباً وتنصب شركها عرسا

إذا مالت فكن يقظاًَ فإن الله لا ينسى

أجمل ما يستطيع الإنسان فعله، هو أن يسعى بجد نحو خالقه، وأن يعمل في سبيله صالحاً، أن يحب في الله، ويكره من أجله، وأن يكون الله سبحانه وتعالى حاضراً في كل أوقاته وعند كل حاجاته، حتى عندما يؤدي أعماله اليومية البسيطة فليتوجه بها لله، لتكون في عين رضاه، وليعلم أنه مع كل عناء الاجتهاد في مواجهة أمور الحياة، سيكون سعيداً مطمئناً لأن الله سبحانه وتعالى معه.

كيف أطبّق؟

الإنسان عادة ما ينشأ وهو يتلقى التدريب، والتعليمات، والأوامر.

وهنالك مستويان يعيش ضمنهما الفرد، المستوى الأصغر وهو مستوى الأسرة الأب والأم وهو مستوى خاص، والمستوى العام وهو مستوى أكثر عمومية فيكون مصدر التعليمات: القيادة التي ينضوي تحت لوائها سواء تمثلت في شركة، أو مؤسسة، أو حزب أو أي نظام ينتسب إليه.

وهنا السؤال هل تُرفع المسؤولية عن الإنسان لمجرّد أنه يُنفّذ أمراً صدر عن من هو صاحب السلطة بإعطائه؟

بالتأكيد لا.

إن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل كي يعمل به، وكي يكون في سعي دائم باتجاه الحقائق فلا يستكين لأي معرفة بل يبحث دائماً ويقارن ويحلّل، ويصل إلى نتائج.

فالله سبحانه وتعالى قال للإنسان في القرآن الكريم أن يطيع والديه، إلاّ على أن يشرك به، فلا تجوز طاعتهما عند ذلك .

وفي المرحلة الثانية يعلمنا أنه “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”

وهذا يعني أن رضا الله سبحانه وتعالى هو الأصل، فيقبل المرء من موجّهيه ومرشديه ورؤسائه وقادته ما يتناسب مع رضا الله ويرفض ما يتعارض معه ولا يمكنه أن يعتذر لله عندها ويقول إنما نفّذت أمر فلان.

وفي القوانين الأرضية ما يضمن للمرء هذا الحق، فمثلاً لا يحق للمرؤوس أن ينفّذ أمراً ينضوي على جريمة أو مخالفة ينص عليها القانون حتى وإن صدرت عن رئيسه، ويحق له أن يمتنع عن التنفيذ.

إذاً هنا لا بد من تطبيق القول الشريف “كلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، وكل فرد منوط بالبحث والتنقيب عن حقيقة ما عليه أن يفعل فلا ينطبق عليه قول “الناس همج رعاع ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح”، فيكون كل امرئ مسؤول عن عمله سواء كان رئيساً أو مرؤوساً، ويحاسب كل على قدر مسؤوليته.

فلا شيء يعفي المرء عن مسؤوليته في البحث عن كيفية إرضاء الله سبحانه وتعالى والعمل بتعاليمه والإجتهاد بتنفيذها بما يرضيه كي يسعد في الدنيا والآخرة.

ماجدة ريا

25/1/2007

عدد الزوار:5422